子ども時代

生母による育児放棄

大阪府豊中市に生まれる。

母親は、生まれたばかりの私を

助産院に置き去りにし、実家に直帰。

電話で出生の一報を受け、

慌てて私を迎えに来た

父親と父方の祖母の元で育つことになる。

生後半年で、両親が正式に離婚。

母親からのコンタクトは、

誕生から今日に至るまで、一切ない。

父と母の関係がどのようなものであったかは

父の側の断片的かつ感情的な話しか聞いていないため、

真相はわからない。

ただ離婚に際して、

昭和時代にもかかわらず、

また母に不貞行為があったわけでもないのに、

母から父に慰謝料と裁判費用が支払われ、

私の親権は父に取らせることを裁判所が決定した、

という事実は存在している。

父は私をとても可愛がってくれた。

物質面では、おもちゃでも本でも、

欲しいものをふんだんに買い与えてくれた。

しかし、突如、感情のコントロールを失って、

母親への憎しみを私に向かって語ったり、

母親に似ているという理由で

私に向かって

言葉の暴力を浴びせることがあった。

祖母や親戚たちの話から、

私は3歳になる頃には、

子どもなりに事情を理解して、

父の感情の嵐が過ぎ去るのを

黙って待つことを覚えた。

耳の良い子ども

父は一部上場企業のサラリーマン、

祖母は教育熱心で、

居住地域も関西有数の文教地区だった。

私はといえば、運動音痴、泣き虫で、

すぐに高熱を出す子どもだった。

外遊びより、家で本を読むのが好き。

4歳の時に、祖母の唱える般若心経を覚えて

一緒に唱え始め、

「門前の小僧、習わぬ経を読む」

ということわざを地で行くと、

親戚や近所で評判になった。

年中から幼稚園入園。

同時に、ヤマハ音楽教室に入室。

ヤマハでは読譜も聴音も演奏も歌も

何をやらせても常に1番だった。

ヤマハの先生が

「登美枝ちゃんは音楽の才能があるから

ぜひきちんとピアノを習わせてあげて欲しい」

と祖母と父を説得してくれた。

幼稚園の卒園式で

《人形の夢と目覚め》を

合奏することになった。

稽古の際に、

担任の弾く伴奏を

楽譜なしで全て聴音して再現、

周囲を驚かせた。

その結果、

各クラス2名ずつのオルガン奏者に選ばれた。

このとき、

同じクラスからもう一人選ばれたのが、

現在豊中市でピアノ教室を開いている

二本柳奈津子先生である。

指導力不足の先生への不信感

小学校入学と同時に

ピアノの個人レッスンに通うことになった。

隣接する箕面市から、

我が家の近所のお宅まで

出張レッスンに来られていた

おばあちゃまの先生で、

とても優しかった。

近隣に住む遊び友達の多くが、

この先生に師事していた。

1年目でバイエル終了。

2年目からハノンと

ツェルニー・リトルピアニストと

ブルグミュラーに入る。

小3の時には、ソナチネとツェルニー30番、

小4では40番とソナタに進み、

ショパンの《華麗なる大円舞曲》などを弾いていた。

しかし、この進度の早さは、

先生が甘く、

すぐマルをくださったせいであった。

他の教室のお友だちの

レッスンの厳しさを知るにつれ、

私は子供心に危機意識を感じ始めた。

私は、NHK教育テレビの

「ピアノのおけいこ」という番組を視聴したり、

レコードを聴いたり、

「ムジカノーヴァ」を毎月買ってもらい、

子どもなりに研究した。

そこで感じた疑問を先生にぶつけても、

先生は明確な返答をしてくれない。

次第に先生の指導力に対し不信感を抱き、

先生を変わりたいと思うようになっていった。

音楽への道を閉ざそうとする父

父も祖母も、

私がピアノで周囲から賞賛されることを

喜んではいたが、

音楽家になることに対しては、

頑として反対だった。

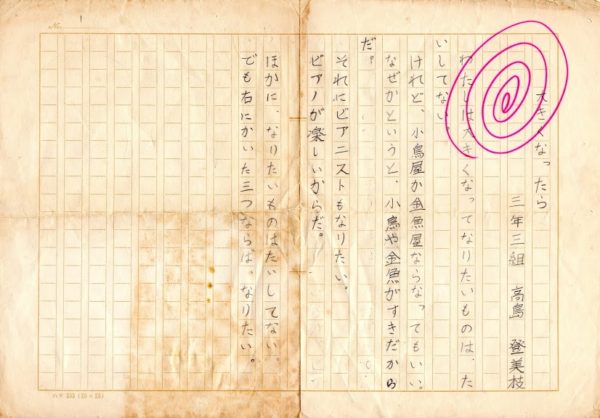

今でも忘れられない思い出がある。

小3の時の国語の時間に、

「将来なりたい仕事について」

という作文課題が出た。

私は五重丸の100点をもらった。

褒めてもらえるものと思って

それを帰宅した父に見せると、

父は突然、激怒。

父は作文の点数よりも、

「ピアノの先生になりたい」

という内容に感情を沸騰させたのだった。

「音大は医者や経営者の子どもが行く場所」

「サラリーマンの子供には分不相応」

「お前は自分がどこのお嬢さまだと思っているのだ」

「芸術でどうやって食べていくのだ」

「芸術や芸能に生きる人間は、

昔は『河原乞食(かわらこじき)』と呼ばれたものだ。

その意味がお前にわかるか」

このとき以来、父と祖母は、

こういった言葉を繰り返し私に浴びせるようになった。

音楽は芸術であり、誰もが尊重するものであると

疑いもなく信じていた子供心にとって

最も身近な存在の家族からの全否定は

大きなショックだった。

学校で教えられる「芸術は尊いものだ」という考えと

最も身近な家族として

尊敬し、大好きだった父と祖母の言動との大きな矛盾は

私の心に大きな影を落とし、

人に本心を打ち明けられず、

相手のこともなかなか信用できないという

人間不信と猜疑心を植え付けるきっかけとなった。

この厭世観は次第に鬱状態へと発展して、

10~20代の私を苦しめることになる。

中学受験

小4の1月に祖母が亡くなる。

祖母の遺言で、

大阪教育大附属池田中学校を

受験することが決定される。

父も親戚たちも、私が東京大学に進み、

弁護士になることを期待していた。

しかし、かぎっ子になったおかげで、

父が帰宅するまでの夕方の時間帯に

存分にピアノを弾けるようになり、

私はますますピアノにのめり込んでいった。

小6からは、進学塾と模擬テストに通うことになった。

宿題は数も多く、レベルも高かったが、

よく練られた難関校の過去問を

考え抜いて、正解を導くことのおもしろさを知った。

選抜クラスの中で競い合うことで

能力がぐんぐん伸びる喜びを

体験的に知ったことは、

その後の人生に大きなプラスになっている。

父としては、

忙しくさせることで

ピアノを辞めるだろうという

計算もあったようだが

この状況に放り込まれたおかげで、

逆に私はタイムマネージメントを

工夫するようになった。

結局、ピアノはもちろん、

ピアノ以外の習い事も辞めなかったため、

放課後の週休はゼロ日、

二カ所掛け持ちの曜日もあった。

しかし、つらいと感じたことは一度もなかった。

この頃は、モーツァルトソナタやショパンワルツ、

ドビュッシーの小品などを弾いていた。

難関校合格

附属池田の試験科目は、

国・算・理・社・体育実技・面接・抽選。

女子競争率は12倍(男子は19倍)だったが、合格した。

合格を祖母の墓前に報告。

上機嫌の父に対し、

「合格のご褒美に

もっと指導力のあるピアノの先生に

変わりたい」

と交渉を持ちかけたが、はぐらかされる。

中学で忙しくなったらピアノを辞めるだろうという

父の本音がわかったので、

絶対に勉強と両立すると決意を固める。

附属池田には、

クラシック音楽や文学・芸術の話題を

語り合える子たちが大勢いた。

新入生歓迎会で、

合唱部による《流浪の民》の演奏を聞き、

その伴奏のドラマティックさに魅かれて、

合唱部に入部。

2年生ではピアノ伴奏を、

3年生では部長として指揮棒も振った。

合唱部の顧問は、

小澤征爾指揮の《トスカ》にも出演した、

関西二期会の若手バリトン歌手だった。

この顧問から、

ベルカント唱法や指揮法の基本を学んだ。

本格的な芸術の世界をのぞき見させてもらえて、

嬉しかった。

この頃から

FM放送やNHK教育テレビで、

クラシック番組を視聴するようになった。

ドイツリートの世界には

歌曲伴奏専門のピアニストがいることを知り、

憧れを抱くようになる。

特に、コンラート・リヒターというピアニストに

強い尊敬の念を抱いていた。

ソロでは、サンソン・フランソワや

ディヌ・リパッティのピアノ演奏に

魅了されていた。

自力で先生を変わることに成功

中学の友人の一人のママは、

大阪の名門ピアノ教室である

金沢ピアノ塾(金沢考次郎先生主宰)出身で、

コンクール受賞歴もある方だった。

尼崎で大きなピアノ教室を主宰されていた。

この友人ママに

私のピアノの悩みを相談したところ、

わざわざうちに電話をかけて、

父を説得してくださった。

このおかげで、

私はやっと先生を変わることに成功した。

最初に先生に不信感を抱き始めてから4年目、

中2の時であった。

ピアノ学習上、この4年間が

どれほど大きなロスであったかは

あらためて説明するまでもあるまい。

友人ママは

たまたま我が家のそばに住んでおられた、

ご自分の妹先生をご紹介くださった。

この妹先生もまた、金沢ピアノ塾出身で

やはりコンクール受賞歴があった。

余談だが、私が自分の教室名を

《高島ピアノ塾》と定めたのは

金沢ピアノ塾へのオマージュの表明である。

新しい先生の最初のレッスンでは、

テクニックが

まるで身についていないことを指摘され、

ツェルニーも、バッハも、ソナタも

全部やり直すことになった。

「フォームもめちゃくちゃだし、

指使いも変だし、

よくこんな状態で

合唱部の伴奏を弾いているわね」

と呆れられた。

しかし、それこそが

自分の求めていた指導だった。

言われて当然だと思った。

先生の指導に従い、

1年間黙々と努力を続け、

「やっとよくなってきたわね。

1年前はどうなることかと思ったのよ」

とおっしゃっていただいたときには

涙がこぼれた。

進路に悩む

附属池田中学の場合、

附属といっても

高校にエスカレーター式であがれるわけではない。

1学年180人のうち、

中3の二学期末までの

定期テスト4回の順位が120位以上でないと、

そもそも附高への推薦が得られなかった。

推薦されても、

外部受験生と同じ入試を受けなければならない。

外部生と競わされ、

基準に満たない者は容赦なく不合格とされた。

幸い、私は合格することができた。

高校入学後も、ピアノを続けていた。

高1の後半ともなると、

進路を考えなければならない。

当時の附高は大学進学率100%、

それも1学年180人中60人が

東大か京大に進学するという

全国屈指の進学校。

頭が良いということが、

あらゆる価値の最上位にある世界だった。

心の中では、

音楽の道に進むことを夢見ていたが、

担任にも友人にも、

音大に行きたいなどとは、

とても打ち明けられる雰囲気ではなかった。

それに私自身も、

目先の利益や名誉に目がくらんでいた。

文系科目を中心に成績が上位だったので、

皆から一目置かれる快適さを

捨て去るのが惜しかったのだ。

私は音楽家への夢を

ついに言い出すことができなかった。

それでも、

音楽や芸術に理解の無い父から逃れたい一心で、

志望校は東京の大学のみに絞った。

司法試験の合格者の多い順に、

東大・早稲田・中央大。

睡眠時間は毎日4時間ぐらいだった。

自分の心に嘘をつき続けることで、

私の精神は次第に不安定になっていった。

そんな中で、ピアノだけが救いだった。

この頃は、バッハの《イタリア協奏曲》や

リストの《ため息》を弾いていた。

勉強がいやになると、

4-5時間ピアノに向かうこともあった。